お茶とスコビーをセットして

1~2週間ほどで琥珀色の

コンブチャが完成します。

こうして作りました。

そのまま冷やしたものも

発泡水やジュースなどで

割ったのもイケますが

二次発酵をして発泡させたり

フルーツなどのフレイバーをつければ

また違った味が楽しめます。

さらに2回目以降のコンブチャづくり

新しくできたスコビーの株分けと

どんどん増えていくスコビーの

管理の仕方を書いてみます。

二次発酵でコンブチャの味をシェイプする

そのまま二次発酵でシュワッと発泡させる

二次発酵させるには

スコビーを取り出して

コンブチャのビンにフタをして

暗めの場所に移します。

もっと発泡させて

シュワシュワ感を出したい場合は

少量の砂糖を加え

フタをして2~3日置きます。

この場合は密閉できるビンが

良いようです。

発酵が進むにつれ甘みが消え

どんどん酸味が増すので

やりすぎないように気をつけて。

2日ぐらい置いたらお味見を

してみることをお勧めします。

ビンが割れないよう毎日フタを開ける

大切なのは、1日1回くらい

フタを開けて炭酸ガスを

逃してあげること。

これをやり忘れると

中からの圧力でビンが

割れてしまうことがあります。

実際、私も一度やりました。。。

毎日フタを開けても

圧力がかかっているようには

ほとんど感じられなかったので

だんだん開けるのを

サボるようになったのです。

2日に1回になり、2日目を忘れて…

3日目にキッチンの方で

“パーン!” という音がしたかと思ったら

3本のうちの1本が割れてました(泣)。

このときは四角いビンを

使っていたのも原因のひとつ。

圧力が均等にかからず

圧の強くかかる平面の部分が

割れやすくなるそうです。

円筒型のボトルの方が良いわけです。

こんな感じですかね。

二次発酵でフレイバーをつける

二次発酵でフルーツなどの

フレイバーをつけるのも楽しいです。

市販のコンブチャのほとんどは

何らかのフレイバー付きですね。

フルーツのフレイバーをつけるには

お好みのフルーツを入れ

フタをして暗めの場所に置きます。

イチゴやラズベリー等のベリー類なら

(洗って乾かして) そのまま入れます。

3日ほどでちゃんとイチゴの香りと

ほのかな甘みがつきました。

リンゴなど大きなフルーツは

適当な大きさに切って入れます。

柑橘系は果汁を入れると

良いようです。

オレンジ果汁は紅茶ベースの

コンブチャによく合って

おいしくできました。

皮も入れたらもっと香りが

良くなるかもと

レモンやオレンジの皮を

果汁とともに入れてみましたが

これは薬臭くなって…。

オーガニックと謳っていても

ワックス等が使われて

いるのかもしれません。

フルーツにハーブや

スパイスを入れる人もいるし

野菜や野菜ジュースを

加える人もいます。

私が試した野菜(スパイス?)は

ショウガだけ。

レモンのしぼり汁少々と

ともに加えてみたら

ちゃんと市販のレモン&ジンジャー

フレイバーのような味になりました。

でも個人的には何のフレイバーも

つけないそのままのコンブチャを

発泡水で割るのが一番好きです。

いずれの材料でも2~3日で

味や香りが出てきます。

また果物や砂糖などの

甘みを加えすぎると

アルコール分が増えてしまう

こともあるので気をつけて。

お好みの加減になったところで

フルーツを取り出し

冷蔵庫で冷やしていただきます。

スコビーの株分けと2回目以降のコンブチャづくり

2回目以降も作り方は一緒です。

消毒したビンに

冷ました甘いお茶を入れ

出来上がったコンブチャから

作る量の10%にあたる量を取って

お茶に加えます。

1リットルなら100cc

2リットルなら200ccというように。

スコビーを入れ

布またはキッチンペーパーでふたをし

明るい場所に置きます。

同じサイズのビンで

このとき、ビンはできれば

前回と同じサイズが理想です。

小さいビンでできたスコビーを

大きなビンに入れても

後からスコビーが大きく

育つということはありません。

逆に大きなビンで作ったスコビーを

小さなビンに入れるには

どこかを折り曲げなくては

なりません。

とはいえ、これは単に見た目とか

収納の効率だけの問題。

とくに下の方で説明している

スコビーの “ホテル” を作るときは

納まりがいい方がラクですね。

1回作ればもう株分けできる

と、ここで疑問。

今回は最初に購入したスコビーと

発酵でできた新しいスコビーの

2枚があるんだけど…?

新しくできた2枚目のスコビーは

すでに株分けできる状態です。

消毒したビンに

スターターティー

(今回できたコンブチャ)

とともに入れれば

お友だちにお裾分けもできます。

たった1~2週間で

1枚だったスコビーが

倍の2枚になるなんて

スゴイですよね。

スコビー2枚? それとも2倍?

2枚のスコビーを2つのビンに

1枚ずつ入れれば倍の量が作れます。

でも倍量は要らないという場合は?

次のコンブチャづくりに

両方入れるの? それとも1枚?

どちらでもできます。

私も最初は2枚とも入れていました。

1枚だけにすると

残りの1枚をどうしていいか

わからなかったので。

使うスコビーは1枚でも2枚でも

同じようにおいしい

コンブチャができました。

そして思ったのです。

2枚とも使うなら

出来上がったときに何もわざわざ

新しいビンに移し替える必要は

ないんじゃないかと。

そこで次は出来上がったら

次回作る量の10%だけと

スコビーたちをビンに残して

あとの9割のコンブチャを別のビンに

収穫するという風にやってみました。

10%を残した同じビンに

新たにつくった甘いお茶を足して

次のコンブチャをつくるのです。

これでもちゃんとおいしく

コンブチャはできました。

くっついちゃったスコビーのかたまりはどうする?

これを繰り返すうちに

これを繰り返すうちに

ビンの中には何枚もの

スコビーが重なって

厚い層になってきました。

同時に底の方には

発酵中にできるもやもやが

だんだんたまってきて

そろそろ掃除した方がいいのでは

という気がしてきました。

下の方のスコビーは大分古びてきて

これも取り除く必要が

あるかもしれないとも思い始めて。

次のコンブチャが完成したとき

ビンを一掃すべく

できたコンブチャを別のビンに移し

スコビーを全部取り出してみました。

するとたくさんの層になっていると

思っていたコンブチャが

実はあちこちくっついて

ひとかたまりになっていたのです。

一番下のスコビーは茶色くなって

貫禄が出てきたので

取り出して破棄したいのですが、

はがすのもままなりません。

実際すべてのスコビーが

毎回お仕事(?)をしていたので

下から数枚、つまり古い順に数枚は

大分茶色くなってきていました。

1枚ずつはがそうとするものの

あるものは真ん中がくっついていて

はがそうとすると穴が開いたり

あるものは端がぴったりくっついて

引っ張ると切れてしまったり…。

1枚のスコビーだけを入れたときは

こうはなりませんでした。

新しくできた2枚目は

ちゃんと独立していて

その時点で取り出せば

元のスコビーも新しいものも

両方きれいな円盤型になってました。

そこで思いました。

1枚でもつくれるなら

1枚だけ入れればいいかと。

残りのスコビーはみんなまとめて

お休みしてもらった方が

あとあとのお手入れもラク。

ではその残りのスコビーたちは

どう管理したらいいのでしょうか。

スコビーの “ホテル” の作り方

お休みするスコビーたちの

お休みするスコビーたちの

“ホテル” を作って

あげればいいのです。

スコビー・ホテルをつくるには

まずホテル用のビンを消毒して冷まし

今回出来上がったコンブチャを

適量注ぎます。

全部のスコビーがしっかり

浸るぐらいは必要です。

ビンを消毒するついでに

取り出したスコビーを

はがしたりする際に

のせるお皿にもざっと

熱湯をかけて冷ましておきます。

手をきれいに洗って

完全に乾かしてから作業開始。

スコビーを取り出し

1枚ずつそっと

はがしていきましょう。

はがしたスコビーは

用意したビン(ホテル)に

1枚ずつ入れていきます。

かなり色が濃くなって

お疲れのスコビーがあったら

それは処分します。

スコビーの寿命はだいたい

5回から10回の使用が目安と

言われています。

すべてのスコビーをはがして

ビンに移し終わったら

布かキッチンペーパーでふたをし

輪ゴムやひもで留めて

直射日光の当たらない明るい場所に置きます。

こうしておけば

作りたいときに

いつでもつくれます。

ホテルは菌がちゃんと活動できるよう

室温で管理します。

冷蔵庫に入れると菌の活動が止まり

かえってカビが生えやすくなる

可能性があります。

またしばらく置いておくと

スコビーたちは上へ上へと

押し上げられ

表面にいるスコビーが

浮いてしまったりします。

そんなときは表面が

乾いてしまわないよう

私はときどきそっとビンを回して

コンブチャ液が上面にも

届くようにしてあげています。

スコビー・ホテルとコンブチャの理想の関係

こうしてスコビー・ホテルを

作っておけば

コンブチャをつくりたいときは

いつでもここからスコビーと

スターター液を取り出せます。

取ってばかりでは

水分が減ってしまう一方なので

新たにコンブチャをつくるたびに

そこから1カップ程度のコンブチャを

ホテルに入れるようにします。

そして作るときにまたホテルから

カップ一杯をもらう。

こうしていればホテル内の

コンブチャの量も保てるし

できたてのコンブチャを足すことで

ホテル内に栄養の

供給もできるわけです。

ただ時間が経つにつれ

またホテルが大きくなればなるほど

中の保存液は少しずつ濃く

酸もきつくなっていく気がします。

ホテルの管理には酸も有効なので

それでいいのですが

新たにコンブチャをつくるときの

スターター液としては

何か月も寝かした培養液は

いささか強すぎるような気がします。

それよりできたてのコンブチャを

スターター液として

スコビーの1枚とともに入れ

次のコンブチャを仕込む方が

フレッシュでやわらかい味に

仕上がるように思うのです。

このような理由から

私は少量でも毎回コンブチャを

つくり続けています。

出来上がったら

古いスコビーはホテルに加え

新しいスコビーと

スターター液を取って

次のコンブチャを仕込みます。

さらにホテルから1カップほど

コンブチャ液を取り出し

代わりに今できた

コンブチャ1カップを入れ

そっとビンを回して

混ぜ合わせています。

作り続けると余ってしまうようなら

量を少なくして調整します。

さらに次の項で書いたように

ときどきホテルの掃除をするときに

液を入れ替えるので

その分にあてたりします。

こんなサーバー式のかわいいビンだと

ホテルも楽しくなりますね。

下に書いた沈殿物なども

たまりにくいかもしれません。

フレッシュなコンブチャを

サーバーから注ぐのも楽しいですね。

沈殿物? 浮遊物? 放っておいて大丈夫?

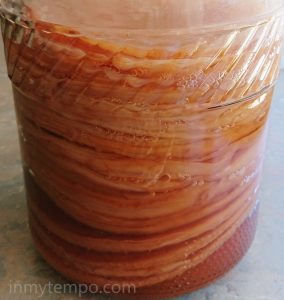

一度作るごとにホテルに

1枚加えていくと

発酵の早い夏などは

あっと言う間に上の写真のように

いっぱいになってしまいます。

こうなると模様替え(?)

が必要ですね。

ここまでたくさんにならなくても

数か月に1回はスコビーの整理を

してあげると良いようです。

消毒した大きなお皿の上などに

スコビーを全部出して

整理するのです。

色が濃くなって

古びてきたスコビーは処分し

くっついたスコビーは

はがして元にもどし

コンブチャを足します。

長く置けば浮遊物

沈殿物も増えていきます。

これはまったく正常なこと。

生きてる証みたいなものです。

発酵とともにできていくものなので

心配は要りません。

でもあまりに増えて気になるようなら

保存液を濾してきれいなビンに移し

スコビーもお引っ越しして

できたてのコンブチャを

足してあげましょう。

えっ? 沈殿物

無くなってしまっても平気なの?

と心配しないで。

濾してもスコビーのあちらこちらに

ついているので

そう簡単に無くなることは

ありませんから。

スコビーについた付着物を

洗う必要もありません。

どうしてもきれいにしたい場合は

取り出してはがした際に

そっと手で取り除くか、

コンブチャの中で

そっと洗う程度にしましょう。

室温で菌が活発に活動している

ホテル内のコンブチャは

とても酸の強い状態なので

出し入れの際の清潔を保っていれば

通常カビが生えるような

ことはないはずです。

万が一カビが生えてしまった場合は

全て処分し

新しいスコビーまたはコンブチャで

一からやり直してください。

- ホテルに使うガラス瓶、スコビーをはがしたりする際に載せるお皿やスターター液として中のコンブチャを取り出す際に使う道具はその都度しっかりと消毒しておきます。

- スコビーをさわる手はしっかりと洗い完全に乾かして。

- ほかの発酵食品(納豆、味噌、麹など)や発酵中のものの近くに置かないようにしてください。

- 適温は20~30℃です。夏は涼しいところ、冬は冷えすぎないところに置きましょう。

まとめ

器具や手の消毒

ホテル内の保存液と

できたてのコンブチャの循環

といったポイントさえ押さえれば

スコビーは放っておいても

どんどん増えコンブチャを

生産し続けてくれます。

一番の大仕事は

洗い物と消毒かな…?😅

コンブチャは私でも

マイテンポに作り続けられる

発酵食品です。

ぜひトライしてみてください。

コンブチャを初めて作る方は

こちらのページ で作り方や

器具の消毒の仕方を見てくださいね。

ご訪問ありがとうございます。

よろしかったらポチしてって

いただけるとうれしいです。